Anwar Rosyid, perwakilan tim Environment and operasional permit, HSR Project PT Vale IGP Morowali berdiri membelakangi bentangan alam yang mengalami deforestasi dengan sisa-sisa bukaan lahan yang gundul akibat eksploitasi tambang non-Vale. Bekas tambang seluas 6,2 Ha yang menjadi wilayah konsesi PT Vale Indonesia Tbk kini dipulihkan kembali melalui reklamasi.

“Kita datang disini kondisinya sudah agak berantakan. Tugas kita lumayan beratlah dari fase konstruksi, operasi, hingga mungkin pasca tambangnya,” kata Anwar yang sesekali menoleh ke belakang sambil menunjukkan pohon-pohon yang ditanam beberapa waktu lalu.

Dari atas bukit, alat berat dan truk-truk terlihat lalu lalang di sepanjang area reklamasi, mengangkut material tanah. Dari kejauhan juga nampak truk bermuatan tangki air melakukan penyiraman jalan di sepanjang lintasan lokasi reklamasi untuk mengendalikan pencemaran partikulat debu.

“Total luasan sekitar 6,2 Ha. Untuk proses reklamasi tahapannya akan sangat panjang,“ kata Anwar kepada puluhan peserta visit yang mengikuti kegiatan pelatihan jurnalisme lingkungan yang diselenggarakan Jurnalis Wanita (JUWITA) bekerjasama dengan PT Vale Indonesia Tbk, Selasa (22/7/2025) siang itu.

Kata dia, proses reklamasi dimulai dari penataan lahan di daerah disposal yang akan dirapikan hingga layak untuk dilakukan penanaman. Dilanjutkan dengan proses penebaran topsoil atau lapisan tanah paling atas yang akan dikonservasi dan disimpan dengan ketebalan antara 50 – 100 cm. Setelah topsoil dikonservasi, ketika reklamasi penataan lahan selesai, topsoil itu akan dihambur di atas lahan yang sudah ditata.

Kemudian akan dilakukan pembuatan lubang tanam menggunakan alat berat, dan dimasukan tanaman dan pupuk komposnya.

“Ini baru fase penanaman awal, ada proses selanjutnya. Tidak semua tanaman bisa bertahan dengan kondisi, ada yang bisa beradaptasi dengan baik, ada yang mati dan akan dimantenance dengan melakukan penyulaman. Perawatannya membutuhkan waktu selama 7 tahun, setelah itu akan diserahkan ke pemerintah,” kata Anwar.

Lubang-Lubang di Bumi Morowali

Namun pemulihan seluas 6,2 hektar terasa kecil jika dibandingkan dengan kerusakan masif yang terjadi di Morowali dalam dua dekade terakhir. Data dari Global Forest Watch menyebutkan, antara 2001 hingga 2024, kabupaten ini kehilangan 174.000 hektar tutupan pohon, setara dengan 14% luas tutupan tahun 2000.

Dampaknya bukan hanya lokal. Kerusakan itu menghasilkan emisi karbon sebesar 120 juta ton setara CO₂, memperburuk krisis iklim global.

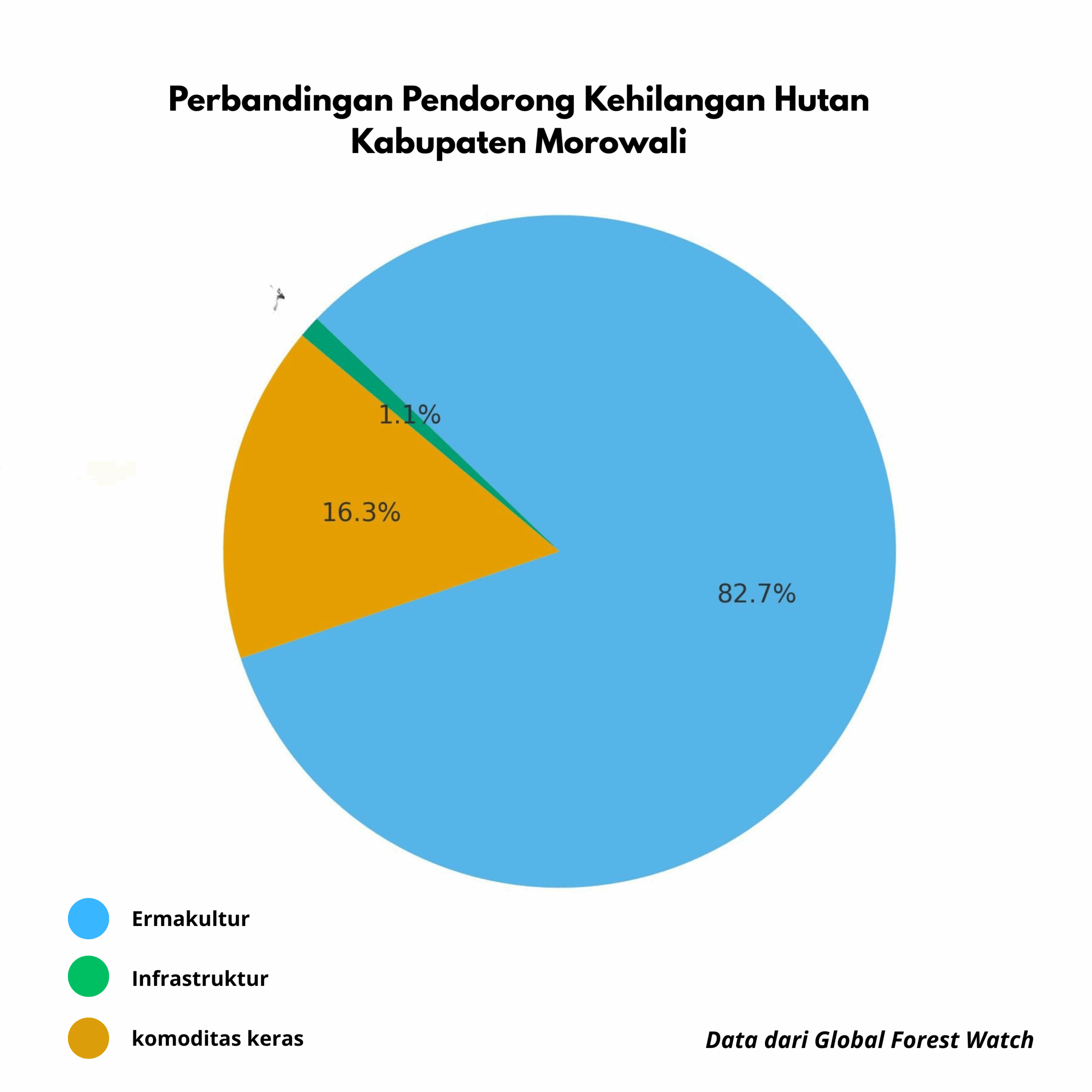

Ada empat wilayah tempat pendorong kehilangan yang dominan menyebabkan deforestasi, yaitu komoditas keras 18.8 kha, permakultur 95.6 kha, serta Permukiman dan Infrastruktur 1.22 kha.

Sektor pertambangan sebagai pendorong dari komoditas keras memiliki andil dalam deforestasi. Data resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, jumlah izin pertambangan nikel di Morowali mencapai 53 izin dengan luas 118.139 Ha. Dari luasan tersebut, 19,21 persen merupakan area konsesi milik PT Vale Indonesia Tbk.

Bagi masyarakat lokal, perubahan bentang alam ini bukan sekadar angka.

“Sejak ada tambang, kami sering kesulitan air di musim kemarau. Sungai yang dulu jernih sekarang cepat keruh setelah hujan deras,” kata Fanisa, seorang warga desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi yang tinggal tak jauh dari lokasi tambang nikel.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk memasak, Fanisa harus membeli dari kios pengecer air galon tak jauh dari rumahnya. Sementara untuk mencuci diambil dari sumber air sumur yang jaraknya cukup jauh atau menampung air hujan.

Hal yang sama dirasakan, Sudirman (60) seorang nelayan di Bahodopi yang merasakan dampaknya di pesisir. Endapan lumpur dari bukaan lahan mengalir ke muara, mengganggu ekosistem mangrove tempat ikan kecil biasa mencari makan.

“Hasil tangkapan menurun, kami harus melaut lebih jauh,” katanya singkat.

Hilangnya tutupan hutan bukan hanya soal statistik, tetapi soal kehidupan sehari-hari, air yang makin sulit diakses, tanah yang rawan longsor, dan sumber penghidupan tradisional yang kian terdesak oleh ekspansi industri.

Jejak Tambang dan Reklamasi Vale

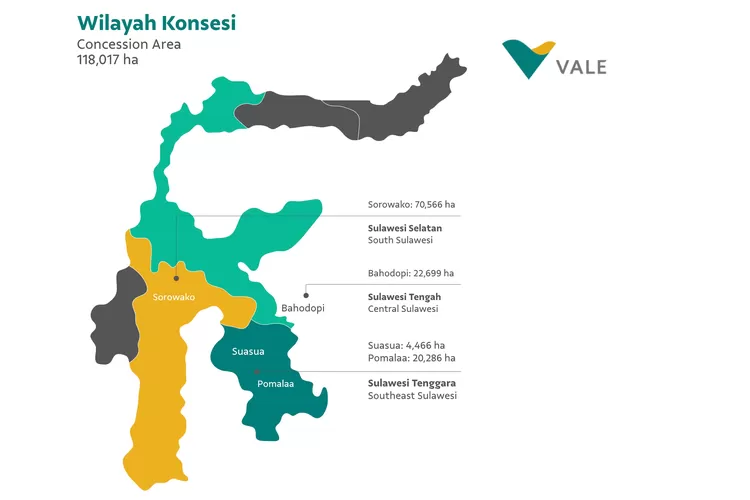

PT Vale Indonesia Tbk hadir di Morowali dalam kerangka Kontrak Karya yang diamandemen pada 17 Oktober 2014. Dari total 118.017 hektare konsesi yang tersebar di tiga provinsi, blok Morowali (IGP Morowali) mencakup 22.699 hektare. Proyek ini diresmikan pada 10 Februari 2023 oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan nilai investasi mencapai 2 miliar dolar AS.

Hilangnya tutupan hutan di Morowali, menjadi perhatian tersendiri oleh perusahan. Sebelum fase operasional penuh, Vale memilih memulai langkah berbeda dengan mereklamasi lahan bekas tambang non-Vale yang masuk konsesinya. Luasan 6,2 hektare itu kini menjadi laboratorium pemulihan ekosistem.

“Kami mengambil langkah besar menuju keberlanjutan di proyek IGP Morowali. Penanaman 360 bibit pohon dari total target 4.427 di area reklamasi Rasyidah N3 yang mencakup lahan 6,2 hektar. Penanaman ini adalah bagian dari target perusahaan yang lebih besar, yaitu reklamasi lahan seluas 19,3 hektar sepanjang tahun 2025,” kata Head of Bahodopi Project PT Vale Indonesia Tbk, Wafir saat peringatan hari bumi, April 2025 lalu.

Menurutnya, operasional pertambangan harus memulihkan keseimbangan alam sebelum melangkah lebih jauh. Melalui upaya ini, Perusahaan berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab sekaligus melestarikan lingkungan demi generasi mendatang.

“Kami ingin meninggalkan warisan yang hijau dan berkelanjutan, bukan hanya hasil tambang,” kata Wafir.

Menurut Yayasan Tanah Merdeka (YTM), salah satu LSM yang aktif memantau dampak tambang di Sulawesi Tengah, reklamasi seringkali menjadi solusi kosmetik.

“Itu seperti menambal luka besar dengan plester kecil,” ujar Ridwan, peneliti senior YTM.

Ia menambahkan bahwa reklamasi tidak bisa menyamakan kembali fungsi ekologis hutan tropis.

“Keanekaragaman hayati hilang, sumber air rusak, dan struktur tanah berubah. Tanaman reklamasi biasanya monokultur dan tidak mendukung kehidupan liar seperti hutan alami,” ujarnya.

Namun kata dia, langkah kecil yang dilakukan Perusahaan seperti PT Vale sudah cukup baik karena ada upaya untuk mengembalikan apa yang hilang, dibanding tidak salam sekali. Ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi perusahaan lainnya yang berinvestasi di Morowali, karena jika hanya sebagian kecil yang bergerak, akan sia-sia.

Senada dengan itu, Dr. Siti Kurniawati, ahli ekologi hutan dari Universitas Tadulako (Untad) Palu, menyebut bahwa waktu tujuh tahun untuk pemeliharaan lahan reklamasi sangat tidak cukup.

“Butuh puluhan tahun untuk memulihkan tanah, apalagi jika sudah padat dan terkontaminasi,” katanya.

“Reklamasi memang lebih baik daripada tidak sama sekali,” kata Siti.

Menurut data audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, hanya sekitar 25% dari tambang di Indonesia yang melakukan reklamasi sesuai rencana.

“Morowali memang spesial karena investasinya besar, tapi pengawasan reklamasi masih belum sistemik,” ujar Kepala Bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulteng, Moh Natsir A Mangge.

Menurutnya, meskipun dalam Undang-Undang (UU) cipta kerja, pengawasan lingkungan adalah kewenangan daerah, namun DLH masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam penganggaran dan jumlah personal yang terbatas.

“Kita masih kekurangan personel dan anggaran untuk turun langsung memantau,” keluhnya.

Ketika ditanya soal tambang-tambang lain selain Vale yang sudah lebih dulu melakukan reklamasi sebelum operasi, ia menggeleng. “Kebanyakan hanya tanam simbolis. Setelah itu, selesai,” kata Natsir

Pemerintah daerah lanjut dia, seringkali hanya sebatas rekomendasi penilaian yang dijadikan barometer untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Hampir semua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Sulteng berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sekitar, terutama ketika pengangkutan material tambang dilakukan dalam skala besar.

Namun reklamasi menjadi satu kewajiban yang harus dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Reklamasi tambang oleh PT Vale di Morowali memang patut dicatat. Di tengah gelombang tambang nikel yang rakus, langkah mereka melakukan pemulihan lahan eks-tambang non-Vale sebelum operasi resmi bisa dianggap sebagai niat baik.

Manager external relation IGP Morowali, Asriani Amiruddin mengatakan, PT Vale IGP Morowali juga menerapkan metode hydroseeding teknologi penghijauan yang mempercepat pertumbuhan vegetasi di lahan tebing seperti di area Mekanis, Hidrologis, dan Reklamasi (MHR).

Dengan menyemprotkan campuran benih, air, kompos, pupuk dan perekat ke permukaan yang telah dipasang jute net, metode ini tidak hanya mempercepat proses penghijauan, tetapi juga mencegah erosi, mengikat debu, dan memperbaiki struktur tanah.

Namun, skala dan tantangan yang dihadapi jauh lebih besar. 174.000 hektar hutan telah hilang, hanya sebagian kecil yang mungkin akan disulam kembali. Sementara di balik janji keberlanjutan, banyak tambang lain yang terus mengoyak hutan tanpa jejak pemulihan.

Morowali kini menjadi simbol paradoks pembangunan, ketika ekonomi tumbuh dari perut bumi, tapi yang tersisa di permukaan hanyalah bekas luka.

Hijau Diatas Luka Tambang

Di Morowali, deru ekspansi tambang makin kencang. Di tengah arus itu, PT Vale Indonesia Tbk menampilkan wajah berbeda. Bukan sekadar mengejar nikel, perusahaan ini menancapkan citra dengan aksi reklamasi dini.

Sebanyak 633 karyawan dan 1.134 kontraktor dikerahkan ikut pelatihan lingkungan. 75 karyawan dan 29 kontraktor sudah bersertifikat pengelolaan lingkungan. Angka yang disodorkan perusahaan ini seperti pesan, tambang tak boleh berjalan dengan mata buta pada bumi.

Pada April lalu, di lahan 6,2 hektare Rasyidah N3, PT Vale menanam 360 bibit pohon. Baru sebagian kecil dari target tahun ini, 4.427 bibit di lahan 19,3 hektare. Penanaman itu dikaitkan dengan peringatan Hari Bumi 2025, tema Our Power, Our Planet. Komitmen lingkungan ditunjukkan bahkan sebelum produksi berjalan.

“Keberlanjutan harus dimulai sekarang, bukan nanti,” kata Wafir.

Di Desa Bahometefe, fasilitas pembibitan modern berdiri. PT Vale menyebutnya nursery, pusat produksi ratusan ribu bibit tiap tahun, termasuk jenis endemik. Bibit-bibit itu untuk menutup kembali luka tambang.

“Kami masih under construction, mohon maaf belum bisa dilihat,” kata Suwarni Dammar, Senior Coordinator Media Relation PT Vale, kepada jurnalis saat berkunjung ke site, Selasa (22/7/2025).

Namun, tanda-tanda awal terlihat. Meranti, kayu hitam, hingga pohon endemik lain sudah tumbuh di lokasi bekas galian. Bibit itu ditanam langsung oleh para petinggi perusahaan, simbol bahwa restorasi berjalan beriring dengan eksploitasi.

“Dengan nursery ini, PT Vale ingin menegaskan praktik tambang bisa berkelanjutan,” ujar Environmental Engineer PT Vale, Nur Rasyidah Racinu,.

Kontras mencolok. Di saat banyak perusahaan tambang lain mengabaikan kewajiban reklamasi, PT Vale menempatkan keberlanjutan sebagai etalase. Sikap ini tak luput dari sorotan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

“Saya berterima kasih kepada PT Vale yang konsisten menjaga lingkungan. Mudah-mudahan ini jadi contoh,” katanya.

Anwar juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat. Ia meminta pengusaha, bupati, camat, hingga kepala desa ikut mengawal.

“Pemberdayaan masyarakat lokal harus betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Di Morowali, tempat tambang kerap jadi kabar luka, PT Vale mencoba menjual narasi lain, tambang yang hijau, menyulam perlahan hutan di Morowali.

Penanggung Jawab Operasional (PJO) PT Citra Baho Solo Utama, Rasimin yang juga seorang pekerja keamanan di PT Vale, masih menyimpan ingatan jelas tentang kondisi lahan di Morowali beberapa tahun silam. Sebelum perusahaan ini benar-benar beroperasi, area kontrak karya Vale sempat porak-poranda akibat eksploitasi tambang oleh perusahaan lain.

Kala itu, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan penuh mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), bahkan di atas wilayah kontrak karya Vale.

“Begitu ditinggalkan, lahannya rusak dan tidak ada yang bertanggung jawab,” kenangnya.

Kerusakan itu terasa nyata bagi warga sekitar. Hujan yang turun sebentar saja sudah cukup memicu banjir besar. Sawah-sawah di Desa Onepute Jaya terendam, dan lumpur kerap menyerbu hingga ke halaman rumah.

“Saya ikut eksplorasi pada 2019, kondisi di sana memang parah. Tapi setelah Vale masuk dan melakukan reklamasi, perubahannya sangat besar,” ujar Rasimin.

Kini, hamparan lahan yang dulu gundul mulai berbalut kembali dengan hijau tanaman. Saluran air dibenahi, lereng-lereng yang rawan longsor dipulihkan, dan banjir yang dahulu menghantui warga sudah jarang terdengar.

“Masyarakat bisa hidup lebih tenang,” katanya,

Rekomendasi Prioritas untuk Morowali

Prof. Dr. Ir. Naharuddin, akademisi Fakultas Kehutanan Untad, menegaskan bahwa reklamasi memang dapat mengembalikan sejumlah fungsi ekologis dan layanan ekosistem, tetapi bukan jalan pintas untuk “mengganti” hutan primer ataupun menghapus tanggung jawab perusahaan.

Menurutnya, keberhasilan reklamasi bergantung pada desain berbasis ilmu mulai dari pengelolaan topsoil, pemilihan spesies yang tepat, hingga tata hidrologi serta pendekatan skala lanskap, jaminan pendanaan jangka panjang, keterlibatan masyarakat, dan pemantauan independen.

“Reklamasi bisa memulihkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologis, tapi pemulihan penuh menuju kondisi hutan primer hampir mustahil tercapai dalam jangka pendek maupun menengah,” ujarnya, Sabtu (13/9/2025).

Sebagai perbandingan, ia menyinggung studi kasus di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian pedologis dan revegetasi di bekas tambang nikel di sana menunjukkan bahwa dengan perbaikan topsoil, pemilihan spesies lokal, dan teknik pengelolaan yang tepat, vegetasi awal bisa tumbuh kembali dan beberapa sifat tanah membaik.

Namun, pemulihan lengkap membutuhkan intervensi intensif dan pemantauan jangka panjang.

“Pelajaran pentingnya adalah inventarisasi tanah dan penggunaan spesies lokal yang sudah teruji. Itu bisa diterapkan PT Vale di Morowali,” jelasnya.

Ia juga mengangkat contoh internasional seperti The Eden Project di Inggris dan beberapa program rehabilitasi di Australia. Keduanya menunjukkan bahwa dengan desain lanskap visioner, rekayasa tanah, dan pendanaan jangka panjang, kawasan bekas tambang bisa berubah menjadi ruang bernilai ekologis maupun rekreasi. Meski demikian, konteks geologi, tujuan pascatambang, dan sumber daya finansial di sana sangat berbeda dengan skala tambang nikel tropis di Morowali.

Bagi Naharuddin, masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, melainkan harus menjadi mitra sejajar. Partisipasi mereka harus dibangun sejak awal perencanaan melalui musyawarah lanskap, penentuan tujuan pascatambang, hingga penetapan indikator keberhasilan bersama.

Ia merekomendasikan pembangunan kapasitas masyarakat melalui nursery lokal, pelatihan produksi bibit, teknik penanaman, hingga perawatan awal. Langkah ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan ekologis, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menciptakan rasa kepemilikan.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya monitoring berbasis komunitas dengan verifikasi independen. Komunitas lokal dapat dilatih untuk mengumpulkan data sederhana, seperti tutupan vegetasi atau kondisi sumber air, sementara audit ilmiah tetap ditangani pihak ketiga.

Integrasi kearifan lokal pun tidak kalah penting, penggunaan spesies bernilai budaya maupun pengetahuan restorasi tradisional akan meningkatkan keberlanjutan sosial-ekologis sekaligus mencegah sabotase atau ketidakpatuhan.

“Untuk konteks Sulawesi Tengah dan Morowali, prioritas utama saya adalah baseline ekologi yang kuat, paket amandemen tanah dengan nursery lokal, jaminan finansial yang jelas dan mengikat, serta perencanaan reklamasi pada skala DAS atau lanskap, bukan tambal-sulam antar perusahaan,” tegas Naharuddin, yang juga Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sulawesi Tengah.

Morowali seperti panggung besar yang mempertontonkan paradoks pembangunan. Di satu sisi, deru mesin tambang tak henti menggerus hutan, menebar debu dan lumpur hingga ke sungai dan laut.

Di sisi lain, reklamasi yang dilakukan PT Vale menunjukkan secercah ikhtiar bahwa industri bisa berjalan sambil berusaha mengembalikan yang telah rusak.***

Penulis : Mursyid