Oleh: Redaksi

“Negara tidak berhak. Itu hal pribadi orang.” Kalimat itu meluncur dari mulut Hotman Paris Hutapea, sosok flamboyan di dunia hukum, yang kali ini menyuarakan keresahan banyak orang. Bukan tentang selebritas, melainkan tentang rekening yang tiba-tiba tak bisa diakses, karena dianggap tak bergerak. Karena diam, maka dibekukan. Tak ada aktivitas, maka dicurigai.

Lebih dari 28.000 rekening dormant telah dibekukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang tahun 2024. Sebuah langkah yang diklaim sebagai bagian dari perlindungan terhadap sistem keuangan nasional. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan yang serasa mendesak: siapa yang punya kuasa untuk memutuskan bahwa rekening seseorang tidak lagi aman?

Di antara 28.000 rekening itu, salah satunya bisa terjadi di sebuah desa kecil, di mana seorang ibu yang membuka rekening bank atas nama sendiri, tapi hampir tak pernah menggunakannya. Rekening yang mungkin disarankan anaknya, sekadar tempat aman menyimpan bantuan rutin. Tidak ada transaksi selama enam bulan. Tiba-tiba, pada suatu waktu, ATM menolak kartu miliknya. Tidak ada peringatan. Tidak ada penjelasan. Ia tak tahu harus bertanya ke siapa.

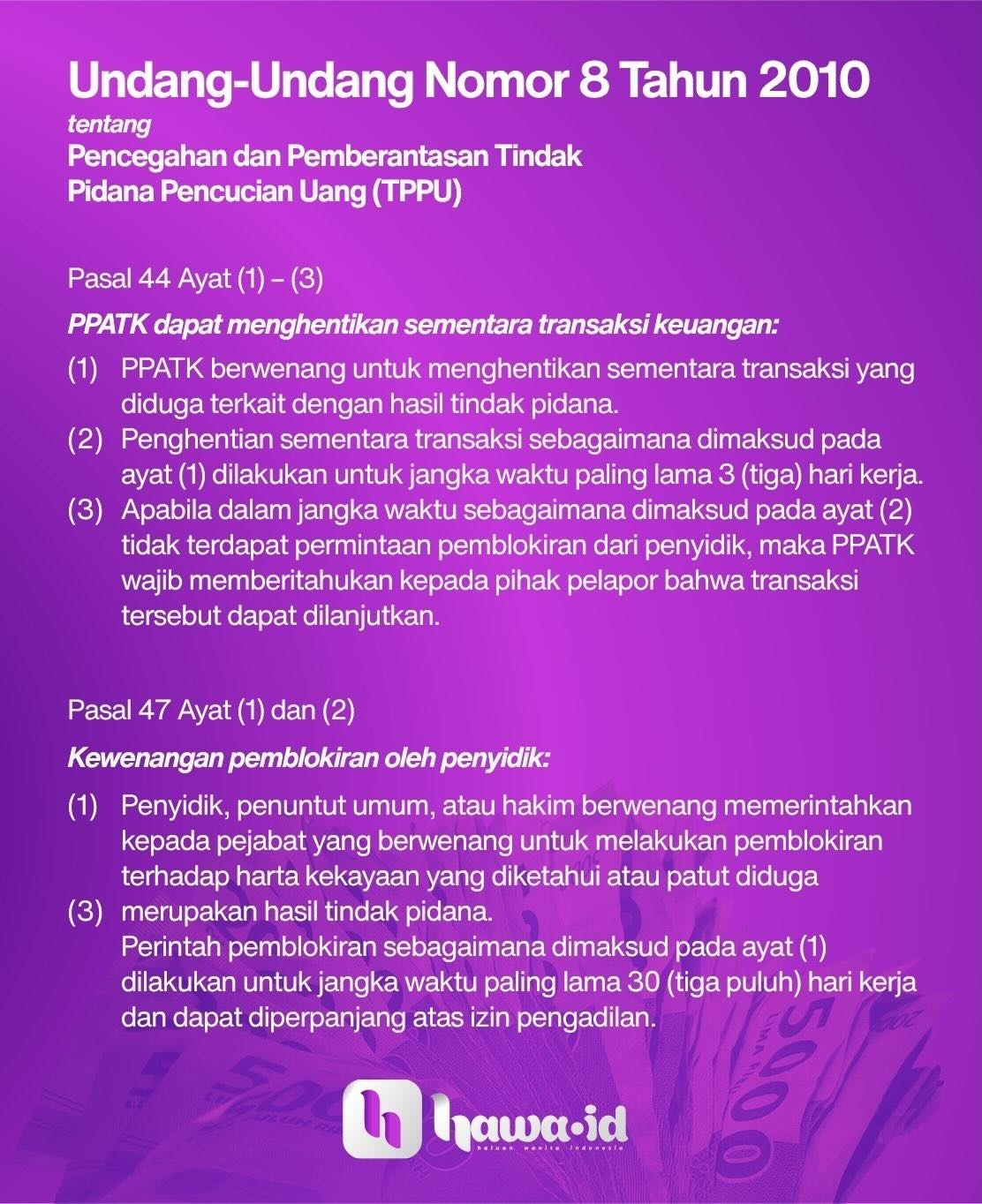

PPATK menyebutkan, banyak rekening semacam itu dimanfaatkan untuk aktivitas kriminal: judi online, pencucian uang, hingga penipuan daring. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam siaran resminya, ia menekankan bahwa tindakan ini demi “melindungi kepentingan umum dan menjaga integritas sistem keuangan.”

Namun demikian, tak semua yang dibekukan tahu bahwa mereka sedang dicurigai. Tidak semua yang terkena blokir sadar bahwa diamnya transaksi bisa dianggap berbahaya. Di media sosial, tagar tentang rekening dormant menjadi ramai. Sebuah akun menulis: “Negara tidak sedang memajukan kesejahteraan, tapi sibuk memusuhi rakyatnya.”

Ada juga quotes yang saat ini menjadi ramai pada berbagai platform, yang menulis “Rekening Nganggur 3 bulan diblokir oleh negara, Tanah nganggur 2 tahun disita oleh negara, kamu nganggur bertahun-tahun, Negara tidak peduli”. Kalimat-kalimat itu menjadi gema dari ketidakmengertian kolektif, mungkin juga ketidakadilan sistemik.

Ada prosedur, kata PPATK. Rekening bisa diaktifkan kembali. Nasabah bisa mengisi formulir digital, lalu menunggu maksimal 20 hari kerja untuk verifikasi. Tapi bagi sebagian warga, akses ke internet saja masih jadi tantangan. Apalagi memahami peraturan baru yang berubah cepat dan jarang tersosialisasi. Maka, apakah birokrasi bisa cukup adil bagi mereka yang jauh dari pusat?

Sementara itu, dunia perbankan diam-diam menyesuaikan. Bank digital seperti Jago dan SeaBank menerima keluhan dari nasabah yang mendapati rekeningnya mendadak tak bisa dipakai. Di akhir pekan, ketika layanan customer service terbatas, kebingungan memuncak. Andrew Darwis, pendiri Kaskus, bahkan menyampaikan protes terbuka setelah rekeningnya diblokir pada hari Minggu. “Padahal tidak ada aktivitas mencurigakan,” tulisnya.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini membangkitkan perdebatan klasik: antara kewenangan negara dan hak individu atas kepemilikan pribadi. Dalam hukum perdata, uang dalam rekening adalah milik mutlak si nasabah. Tapi dalam sistem anti pencucian uang, hak itu bisa dibekukan bila terindikasi digunakan untuk kejahatan, meskipun indikasinya tak selalu jelas.

Dalam kebijakan yang menyentuh jutaan orang, suara yang pelan pun seharusnya terdengar. Apakah rekening yang tak terpakai otomatis mencurigakan? Apakah keamanan sistem keuangan memang harus ditebus dengan ketakutan sosial? Lalu, siapa yang akan menjamin bahwa kecurigaan tak menjadi senjata sewenang-wenang?

Negara, dalam fungsinya melindungi dari kejahatan, memang berhak bertindak. Tapi hak itu tumbuh dari kepercayaan, bukan sekadar wewenang administratif. Ketika sistem keuangan dijaga dengan cara yang membingungkan warganya, justru di situlah benih ketidakpercayaan mulai tumbuh. Keamanan tanpa kejelasan akan terasa seperti ancaman nyata.

Harapan itu sederhana, bahwa negara mampu menjaga tanpa mencurigai, mampu mencegah tanpa melukai, dan mampu menegakkan hukum tanpa kehilangan empati.